販売推進を兼ねた、新刊の小ネタ。

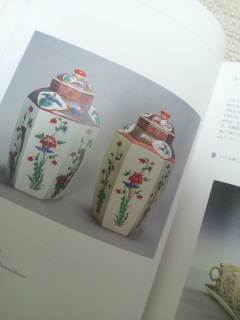

今回の新刊でもちらりと触れた、日本磁器伊万里と中国磁器景徳鎮。

似ているものも多いのですが、矢張り微妙に違っておりまして、

製造方法もそうなのですが、何より「土」の差がありました。

面白いなーと思ったのが、景徳鎮はその土と釉薬の特性上、

日本磁器よりも顕著に剥離現象が見られがちだったんですよね。

普通に見れば欠陥品ともなるそれを、

日本では「作品の味」として非常に好まれていたようです。

これを「文化的余裕の表れ」と取るか「ブランド信仰」と取るかは、

それぞれの受け止め方によるのでしょうけどね。

日本において顕著に見られる「不完全なものを愛する」文化が、

こんな所でも顔を出しているんだなあ。

日本人って完璧なものを目指す割には(サービス、道の精神等々)、

不完全なものを愛でる傾向がありますよね。

アイドルなんかは、正にその表れだと思う。

この辺りは、いろいろ調べると実に奥深そうな題材ですね。