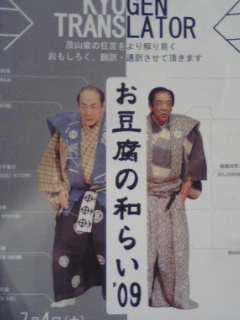

茂山狂言「お豆腐の和らい'09」を観劇。

翻訳&通訳付きの公演で、其々の演目前に簡単な解説と説明がありました。

こういう親切な企画は、古典芸能初心者には非常に有り難いです。

演目は三つでしたが、興味深く、笑いも遊び心もあり、とても楽しめました。

狂言界は全くの無知ですが、こちらの一門は非常に窓口が広く、

一般客に近い距離感を意識しているのかな?気さくな親しみやすさを感じます。

「お豆腐狂言」という名称にも、その辺りが現れているみたいですね。

初心者に優しいイベントや、落語界との共同公演、オペラとのコラボ等、

いろんな興味深い試みも、随分積極的に行われている様子でした。

若手は演劇界にも精力的に幅広く参加している様子で、

また何か面白そうな公演があれば、是非足を運びたいです。